De lo acontecido en Matucana 100 con la compañía brasileña Grupo Magiluth, a la ovación casi exagerada para Paulina Urrutia en CEINA.

Bueno, no: casi exagerada la ovación, no, el que exagera soy yo. En realidad, el aplauso y las flores para Paulina Urrutia son merecidas, totalmente, es cierto. No es novedad que la ex ministra es una personalidad consagrada de la escena nacional, tremenda actriz, espléndida. Pero respecto de lo otro, de la vergüenza, cuento corto: el público chileno, así como puede ser tremendamente cariñoso y no aburrirse de aplaudir y de gritar «Paulina te amo», puede comportarse como el ajo, como el peor público de teatro.

O para decirlo sin ofender, lo que pasa es que hay público que no está preparado para cierto teatro más experimental, más punk. Y casi agregaríamos “menos aún si es en otro idioma”. Porque pararse de la butaca y salir de la sala, cuando la obra no ha terminado y está en pleno desarrollo, es como escupir delante de alguien, a su paso, es una falta de respeto grave y ominosa para los artistas que fuiste a ver. Peor que no apagar el celular. Si eso no lo sabes, o no te importa, pues como espectador, y yo diría como ciudadano, eres un maleducado, un miserable flaite.

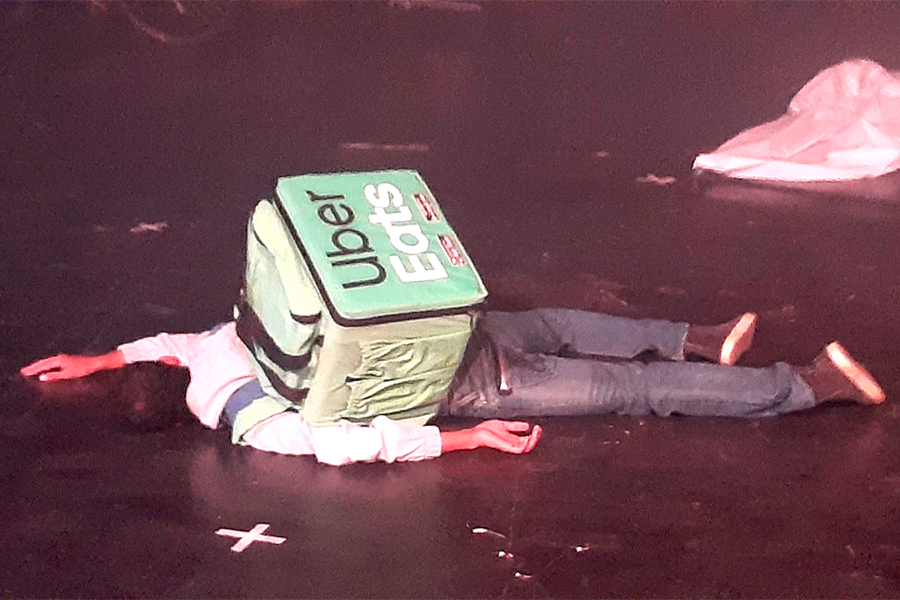

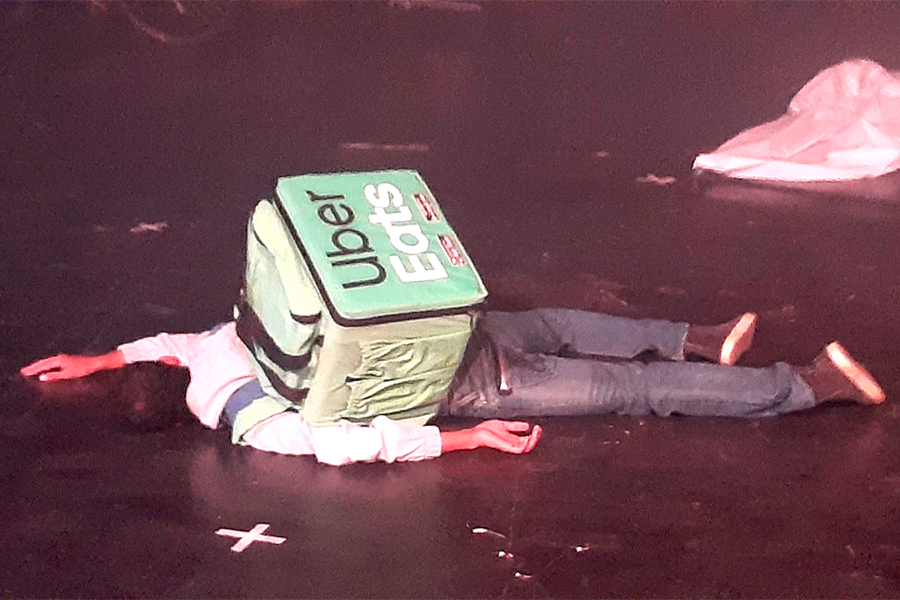

Y eso es lo que le sucedió a la compañía brasileña Grupo Magiluth que presentó “Estudo N°1: Morte e Vida” (Estudio N°1: muerte y vida) en el Espacio Bunster de Matucana 100, mientras en las otras salas y explanada del lugar, bullía la actividad artística. Qué vergüenza, dios mío. Queda mal el país ante un invitado internacional. Mi experiencia se remite al día martes 17 de enero, debo aclarar. No quise saber si otros días fue igual, no quise preguntar. Se paró un par y salieron, de a dos, de a tres, de a cuatro, de la primera o de la séptima fila, bajando las escaleras. Mientras los actores continuaban con sus textos en la boca en el escenario. Por suerte quedamos sí una treintena que aplaudimos al final, sobre el cadáver de ese chico Uber que no quiso levantarse jamás. Para qué, si sabía que la función había sido escupida en la cara por algo así como una docena de maleducados.

Bueno, habría que decir que el poeta Joao Cabral de Melo Neto, poeta precursor de la poesía concreta, es un perfecto desconocido en estas tierras. Y la obra se basa en un libro-poema clásico de este autor del norte brasileño: “Muerte y vida Severina”, en el cual un peón campesino narra su vida de miseria y dificultades, migrando del campo a la ciudad en busca de mejor pasar, en busca de comida y techo, trabajo y salud, en busca de un poco de dignidad. El poema es leído y citado por los intérpretes en escena, de muchas y distintas maneras, valiéndose de canciones, de intertextos. De modo que el tema central es la migración. La realidad precaria en que se dan esas partidas, cuando se deja el lugar propio, cuando hay que abandonar tu tierra. Siempre se migra por necesidad. Desde el origen de los tiempos. Y hoy que pareciéramos estar más bien en el final de los tiempos, se vive una explosión de situaciones trágicas relacionadas con la migración en todas partes.

Refugiados por hambrunas, desplazados por guerras, exiliados por dictaduras, y hasta por razones climáticas, como el caso de países que son islas en medio de los océanos Índico y Pacífico, Nueva Zelanda y Kiribati, donde el cambio climático hace prever que las aguas subirán hasta dejarlas completamente bajo la superficie. Son repúblicas que van a desaparecer. Basta que siga subiendo la temperatura en un grado o dos. Se migra obligado siempre por algo. Pero la obra es un desorden, un caos, una transposición de elementos en torno a todo esto, las escenas se interrumpen con archivos visuales y sonoros. Por eso hay entradas falsas, intentos de comenzar a ordenar la obra, constantes. Los actores se paran al frente y dicen: esta obra debería comenzar con esto (y mete datos de Kiribati o cifras relacionadas con las ganancias y víctimas de las guerras). O: tendríamos que hablar de esto otro (y mete un testimonio de alguien migrante o de Severino). O: mejor yo les voy a contar mi experiencia. Por eso, a cada rato se oirá que alguno de los actores dice: “Pero esto aún dice poco”. Porque efectivamente, decir que esta obra se trata de un poema de un autor brasileño, o decir que se trata de la migración, es poco. Es poco para agotar las entradas a un tema que en realidad es la punta del iceberg, el hilo del cual se debe tirar para terminar hablando de todo. Muerte y vida. “Pero eso aún dice poco” es una frase del poema de Severino, de Joao Cabral, y ya que estamos, citémoslo:

“Mi nombre es Severino, no tengo otro de pila. Como hay muchos Severinos, que es santo de romería, dieron por eso en llamarme Severino de María; como hay muchos Severinos con madres dichas María, pasé a ser el de María del finado Zacarías. Pero eso aún dice poco: hay muchos aquí en la zona, a raíz de un coronel que se llamó Zacarías y que fue en esta región la autoridad más antigua. ¿Cómo decir, i pues, quién os habla, señorías? (…) Somos muchos Severinos iguales en esta vida: igual la cabeza grande que apenas si se equilibra, igual el hinchado vientre sobre idénticas piernas finas, igual la sangre que aguada corre con muy poca tinta. (…) Somos muchos Severinos iguales hasta en destino: el de ablandar estas piedras sudándoles mucho encima, el de intentar despertar esta tierra siempre extinta, el de querer arrancar algún brote a la ceniza. Y para que me conozcan mejor Vuestras Señorías y mejor puedan seguir esta historia de mi vida, paso a ser el Severino que en vuestra presencia emigra.”

Así, esta estructura experimental aparece como una de las dificultades que sospechamos puede agotar la paciencia de cierto público. Y este texto se torna paradójico cuando ante la presentación de los severinos, el público indolente, en sus narices también emigra. Lo concreto es que a partir de este poema dramático el Grupo Magiluth termina dejando el cuerpo exánime de un migrante que trabaja repartiendo comida para Uber Eats, yaciendo en el escenario, resultando una performance desconcertante y provocadora, que nos hace pensar que la obra amerita una mejor localización en el sentido de garantizar un público más preparado. La estridencia de su reclamo no puede aplacar su urgencia.

Ahora, ya cambiando drásticamente a la otra experiencia que nos convoca, me pregunto ¿qué se puede decir que no se haya dicho ya, de una obra que ha alcanzado el rango de “clásico contemporáneo”, como lo es “La amante fascista”? La pieza de Alejandro Moreno, dirigida por Víctor Carrasco e interpretada por Paulina Urrutia, ha cosechado el reconocimiento del público y de la crítica incluso más allá de las fronteras, desde su estreno en el 2010, ganando la Muestra Nacional de Dramaturgia de aquel año. Tres nombres que son garantía de buen teatro: Moreno, Carrasco y Urrutia. Es una muy buena noticia que esta obra se siga montando. Para quienes disfrutamos el teatro es una muy buena noticia. Yo, por ejemplo, no la había visto. Ni siquiera he dicho de qué se trata, si usted no sabía, ya lo googleó.

Es “un clásico contemporáneo” porque aunque el contexto cambia y mucho, sigue vigente. Es necesario seguir apuntando a la familia militar como lo hace esta obra, no con La Moneda en llamas, sino con imágenes de poesía bizarra, de fauces ensangrentadas, de animales cometiendo canibalismo, perros dignos de David Lynch. La obra es un grito de nunca más, un reclamo de justicia, exigencia de verdad y reparación, un claro no al negacionismo, ni al empate ni nada: si ni arrepentidos están, todo lo contrario. Defienden a sus torturadores y piden clemencia e indulto para sus violadores.

Pero lo primero que vino a mi mente cuando la obra hubo concluido, fue esto: es un personaje escrito por un hombre, creado y diseñado por la mano de un hombre, otra caricatura más de la histeria femenina, de la neurótica, de la loca, la puta, la mosca muerta, una esposa de milico pensada desde y para la sociedad masculina, un arquetipo más de las posibles heroínas y antiheroínas a que podemos echar mano. Mujeres hechas por hombres.

Entonces ¿qué caricatura es la Iris Rojas de Paulina Urrutia? La esposa del capitán cornudo. La patas negras, la infiel. Una gárgola bipolar, una mutante, una mujer preocupada de verse bella, digna, que puede comportarse como una miss pero al mismo tiempo como una Gloria Naveillán. Damas hasta que se les sale lo ordinarias. Prófugas de la justicia como la Karen Rojo, que se desencajan como la señora que grita comunistas de mierda los odio púdranse, en “La batalla de Chile”. Una modelo prototipo arribista maipucina, india que trata de indio al resto, rubia de poto negro dice un poeta, y shilena que de shilena satura en su grito ¡CE ASHE Í! Pero no es tan rasca, tiene un poco más de pedigrí, de Ñuñoa o Provi supongámosla, una “niña bien”, de colegio de monjas, una joven con redes, hábil, ruda, tan astuta como ignorante y prepotente, descarada a la hora de mentir, de negar lo que todos saben. Minas de doble moral, que están en contra de lo que ellas mismas llaman ideología de género. Que se hicieron un aborto y nadie sabe, y obviamente están en contra del aborto. Embellecidas y envilecidas, cuicas pelolais putas y jaleras, garabateras a lo Matthei y qué tanto, me paso a Víctor Jara por la raja. Eso no más te digo.

Las mujeres de la familia militar. Asesinas en esa familia de asesinos que es la familia militar chilena, como consta en cientos de libros a estas alturas ya, de diverso tipo, obras escénicas y visuales, álbumes y discos, intervenciones performances, películas premiadas, en fin. Las mujeres de los milicos, las mujeres de derecha: mujeres que se precian de ser como trofeos, hembras sedientas de poder, entregadas a la degradación esquizofrénica del que mata, degeneradas en ese sentido, espiritualmente corrompidas, corruptas, mentirosas, hipócritas, mosquitas muertas, viejas zorras, ladronas, de la escuela de Lucía, CEMA Chile y las damas de rojo, viejas sapas. Haciéndose las femme fatale, orgullosas de sus piernas juveniles, creyéndose sexys, provocadoras, pícaras. Histéricas y neuróticas. La Valkiria de La Oficina, la secretaria del Japenning con Ja, dispuesta al placer del guatón prepotente del jefecito ito ito ito. La secretaria arquetipo sexy, patas negras, borracha. Iris Rojas es un poco todas ellas. Un poco Jacqueline, un poco Tere, un poco Cathy, un poco Virginia, Patty, Raquel. Un poco Ena, un poco Karla. Y sobre todo, Iris es muy Cecilia.

Una vez estuve cerca de un político de derecha. Pude oír cómo se refería a su esposa a oídos de sus guardias. ¿No ha llegado la maraca tontorrona? Esa crudeza es la que Paulina Urrutia pone en escena. Por eso el aplauso, la ovación cerrada. Pero qué difícil en estos tiempos de necesaria sororidad, de urgente feminismo, interpretar a una mujer como la Iris Rojas, tan arquetipo femenino de un mal ser humano.

Estas son apenas dos experiencias dentro del rico abanico que pone a nuestro alcance el Festival Teatro a Mil. Ya podremos hablar de algunas otras. Creo nos dicen tanto de lo que sucede en el mundo, como de lo que sucede en nuestras casas, en nuestros propios comportamientos. Bueno o malo, queda enero para seguir averiguándolo.

fuente: eldesconcierto.cl