ANÁLISIS. LA GESTIÓN PRESIDENCIAL Y LA PROYECCIÓN PAÍS EN LA MIRADA CIUDADANA stars

No se está llegando a permear la percepción de una identidad común entre los objetivos de Gobierno y las demandas de los sectores socio-económicamente más vulnerables y carenciados.

Pablo Monje-Reyes(*). Santiago. 08/07/2022. En el reciente mes de junio se dieron dos hechos políticos de relevancia que marcaron la agenda comunicacional del país, por una parte, hacemos referencia a la cuenta pública del Presidente Gabriel Boric ante el Congreso Pleno y, por la otra y posteriormente, se hizo la evaluación desde la presidencia de los cien primeros días del nuevo Gobierno. Ambos hitos de trabajo político fueron percibidos atentamente por la ciudadanía y, por tanto, se han mostrado los resultados de ello en las diversas encuestas y sondeos de opinión pública que se realizan semanal, quincenal y mensualmente. En esta oportunidad y, por supuesto, analizaremos la evaluación presidencial y la proyección país, desde la percepción ciudadana en el contexto coyuntural de los dos acontecimientos políticos señalados.

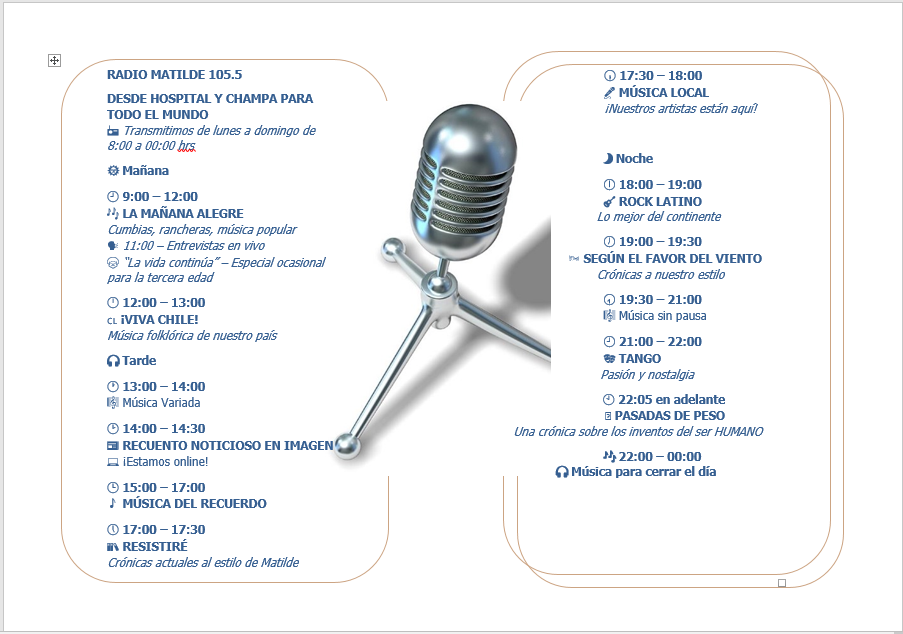

En esta minuta se revisan los datos estadísticos aportados por cinco estudios de opinión pública, se muestran sus resultados referidos a los contenidos de ambos temas en la agenda pública, y se colocan al trasluz del análisis, y así, dar a conocer qué caminos evaluativos está adoptando la sociedad chilena respecto a esos importantes asuntos políticos. Las encuestas que se revisaron son; (1) “Pulso Ciudadano” -PCiu-; (2) “Plaza Pública” -PzPúb-; (3) “Agenda Criteria” -AgCri-;(4) y Barómetro Laboral -BLab-, todas ellas corresponden a encuestas efectuadas durante el mes de junio 2022.

Evaluación presidencial

Tres de las encuestas mencionadas (PCiu – PzPub – BLab) muestran claramente una caída en la aprobación de la gestión del Presidente de la República, una caída de 6 puntos con respecto a la evaluación de mayo 2022, situándose en un intervalo del 24,3% de aprobación -el más bajo- y el 34% de aprobación. Asimismo, la desaprobación a su desempeño se incrementó también en un promedio de 6 puntos, llegando al límite superior de un 59% de desaprobación (PzPub). La desaprobación en las tres encuestas analizadas se mueve en un rango de un 46% a un 59%.

Según la encuesta Pulso Ciudadano -PCiu-, los grupos socio-económicos que más aprueban son el C1 y el C2 con un 36,4% y un 36,2% respectivamente, por su parte, en los tramos C3 y D la tasa de aprobación es de un 28,8% y un 18% respectivamente. Aquí se vuelve a la situación que ya advertíamos en Minutas de Análisis anteriores, los grupos sociales de mejores ingresos aprueban más que los sectores populares. De esta manera y como reiteramos, la vocación política, el discurso y el programa del Gobierno, están orientados hacia los sectores populares, pero, al parecer y como lo siguen indicando los datos duros, no se llega a ellos, no se está llegando a permear la percepción de una identidad común entre los objetivos de Gobierno y las demandas de los sectores socio-económicamente más vulnerables y carenciados.

Esto debe verse crítica y autocríticamente, porque es muy probable que puedan existir un par de variables en juego que no han sido debidamente analizadas, y que permitan explicar y comprender con la profundidad que se requiere, la ausencia de lo necesario y urgente para conectarse desde el gobierno con el sentir de los sectores populares. Una primera variable (en términos de hipótesis), es que aún no se ha elaborado un diagnóstico acertado y riguroso acerca del verdadero impacto de la crisis sanitaria y socio económica que nos afecta como sociedad, y como ella está impactando en estos grupos, en particular, cuando se sabe que estos segmentos son quienes más sufren, pues, los de mayores estragos son los hogares dirigidos por mujeres, principalmente, entre los 35 a los 55 años de edad.

Una variante de esa misma hipótesis es que los dispositivos de gestión del Gobierno, llámense ellos servicios y/o programas, no están consiguiendo integrar los bienes y servicios de su oferta con los que demandan los sectores populares. Esto puede estar en el marco de dos fenómenos posibles; uno, las direcciones de servicios que tienen impacto territorial no están siendo eficaces en la ejecución de sus políticas, y dos, quienes representan al Gobierno sectorialmente en cada servicio público no comunican bien los objetivos de las políticas y del programa de gobierno. Esto vendría a significar que hay un desfase muy amplio entre lo exigido y requerido por los sectores populares y lo ofrecido y entregado por parte del gobierno. En términos territoriales, esto se agudiza y viene a ratificar el análisis precedente, pues, según la misma encuesta, la tasa de aprobación en el norte es de un 19%, en el centro es de un 22,2% y en el sur un 21,4%, solo la RMS presenta una tasa del 28,7%, la que tampoco es una tasa descollante.

Proyección económica del país

En términos de “proyección país”, las encuestas estudiadas nos muestran resultados disímiles (BLab – PCiu – PzPub – AgCri). En el caso de la encuesta Barómetro Laboral (BLab), ella establece que en sus consultados(as) el 33% considera que el “país está en retroceso”; el 37% del país está “estancando” y el 23% el país “está en progreso”. En el caso de la encuesta Pulso Ciudadano (PCiu) el 37,6% considera que el país “está en retroceso”; el 36,5% considera que el país está “estancado” y el 18,2% considera que el país “progresa”. En el caso de la encuesta Plaza Pública (PzPub) el 65% considera que el país va “por mal camino” y solo el 28% considera que el país va “por buen camino”.

En términos económicos, los entrevistados(as) de la encuesta PzPub se desglosan en que el 91% considera que la economía está “estancada y/o retrocediendo”, y solo el 8% estima que está “progresando”. Por su parte, en la encuesta PCiu el 56,1% considera que la situación económica del país es “mala y/o muy mala”; el 36,2% estima que es “regular” y el 6,9% valora la economía chilena como “buena y/o muy buena”.

La encuesta PCiu hace una consulta sobre la “relación ingresos y gastos del hogar en el mes”, sus resultados indican que el 47,4% de las personas consultadas dicen que sus ingresos “no les alcanza para todos los gastos mensuales del hogar”; el 39,9% dice que “les alcanza justo” y solo el 9,6% dice que sus ingresos “les alcanza y les queda algo para ahorrar”. El 60,4% de las personas consultadas pertenecientes al grupo socioeconómico D-E, y el 41,9% pertenecientes al grupo C3, señalan que “nos les alcanza con sus ingresos del mes para cubrir los gastos mensuales del hogar”.

En el caso del estudio BLab, este trabajo de sondeo de opinión pública desarrolla dos preguntas que valoran aspectos económicos que llaman la atención y que se deben observar, el 77% de consultados/as considera “estar de acuerdo con incremento del salario mínimo”, el 18% se manifiesta “en desacuerdo” y el 5% “no sabe o no responde”. Y la otra pregunta es sobre la rebaja a 40 horas de la jornada laboral en la semana, en donde el 79% de consultadas/os está “de acuerdo”, el 16% “en desacuerdo” y el 5% “no sabe o no responde”.

Consideraciones finales

Al analizar los resultados de estas encuestas, tanto en el ámbito de la proyección económica del país como en sus temas derivados, debemos concluir acerca de la mirada pesimista de quienes fueron consultados y que es muy significativa, tanto acerca de la perspectiva como del rumbo de las proyecciones económicas. De la misma manera, emerge ya con certeza la condición de que los ingresos mensuales percibidos no permiten cubrir los gastos del hogar del mes, en particular, mayoritariamente en los sectores populares del país y que es la gran mayoría de la población según la distribución de los ingresos.

No obstante lo señalado anteriormente, se destaca la atención y preocupación positiva de las personas consultadas ante las dos preguntas ya comentadas; el incremento en el salario mínimo y la rebaja a 40 horas semanales de la jornada laboral. La percepción subjetiva de las personas marca clara y positivamente ambos hitos de la agenda política de gobierno que, precisamente por esta conclusión, debe persistir en su intento por llegar con apoyos efectivos a los sectores populares, y evitar que siga manteniéndose esa percepción colectiva y simbólica de pensar que están a la deriva en un clima socio-económico y sanitario adverso y amenazante. De esta manera, se debe mantener y profundizar la proyección de la agenda de reformas que apunten al mejoramiento de la calidad de vida de la población. Hay que hacer girar la percepción negativa acerca del riesgo de futuro del país, ya que esta percepción activa un sentido refractario de protesta colectiva, que es y seguirá siendo utilizada por los sectores conservadores (derecha y centro), como su mejor herramienta comunicacional para construir una mayoría por el rechazo a la nueva Carta Magna, que les permita detener los cambios políticos y sociales que el pueblo de Chile viene demandando desde octubre 2019.

(*)Pablo Monje es director del Instituto de Ciencias Alejandro Lipschutz (ICAL)

fuente: elsiglo.cl